𣪊貞 2025-01-26

对话李去兹 ‖ 格律:一种汉语诗学及其草图(一)

前言

轸水蚓与李去兹的对话,试图谈论「格律」再次作为一种汉语诗学的可能性。这是其第一篇,谈论「格律」最重要的部分——「对偶」。本篇密切关联到《無的的秩序》这一诗歌文本,该诗全文及注释已推送,链接如下,可参看:

格律:一种汉语诗学及其草图(一)

轸水蚓:我们之前谈到过《無的的秩序》,这是你正在写作的长诗或诗剧的片段。汉语的长诗和诗剧一直都在被写作,并不奇怪,尽管你可能寻求着对这未完成传统的断裂,但先不谈它。我最奇怪的是「对偶」的突然出现,你说《無的的秩序》是用「对偶」写成的,并强调其诗学意义。但新的诗学早已是老生常谈的东西。我有一些很具体的疑惑,希望你能很具体地回答,而不是给出一些理论,尤其是这首诗本身就很晦涩了。

李去兹:当然,我很赞同你对理论的疲惫,因为我们已经读到太多高妙的理论,但一看理论所谈论的诗歌,又多么地不高妙起来。我想,面对「对偶」及「格律」,无论多么喜爱理论,此刻也并非理论的时刻。

轸水蚓:但还是得从理论说起。汉语新诗的格律、节奏、韵律等等理论,似乎一直在辨析、在发展,谈不上「新」,也谈不上「旧」。你所主张的「格律」是一种什么概念?和这个谱系有何联系?

李去兹:通俗地说,「格律」就是我们在古典诗歌中接触到的那个「格律」,不过要更广泛,但其定义应该不会有太多例外。我不甚了解新诗史上的韵律理论,或者说得直白一点,我不喜欢。如果要回答的话,我自认为联系是可有可无的。假如,我承认当前的「格律」是发展于新诗史的「格律」,你会相信吗?

轸水蚓:我可能不会信。

李去兹:所以对于这类问题,我不觉得自己的回答有效,你必然会根据文本判断。从文本上看,可能只有「豆腐干体」是相似的吧,除此之外我还没找到什么联系。

轸水蚓:我还在找。押韵算吗?

李去兹:我觉得不算有效的联系。尽管大家共用着「格律」和「押韵」这些概念,但并不是共识;大家都在押韵,但诗学意识可能在两极。

轸水蚓:提到「豆腐干体」,我有所留意,《無的的秩序》把标点符号都压缩到字缝里,意义是什么?

李去兹:压缩标点不是「格律」本身,但确实是其中一个间接部分。如果要让「对偶」得以辨认并完成,那么恐怕得让字在空间中对应。标点符号是不参与对偶的(当然有例外),所以只能变化其空间,让它不在排版中占位。这形式并不是无中生有,诗的跨行也是。你可以理解成,是「对偶」给跨行建立了合法性,如果不跨行,对偶就失效。

轸水蚓:所以,「格律」的直接部分是什么?所谓「对偶」,和「格律」的关系又是什么?

李去兹:「格律」的直接部分仍然是待挖掘的,通俗地说,它至少包括对偶、押韵、平仄,以及一些作用于形式的修辞格。「格律」必然是通俗的,是汉语性最表面之物,但也是最本质之物,一种无形式的模式。就像汉字重复自身,「格律」也重复自身。「对偶」是「格律」最重要的部分,甚至我认为「对偶」就是「格律」本身。原谅我说得含混,我们可以先谈谈「对偶」,这样「格律」或许也能清晰。

轸水蚓:那我们就顺着谈对偶。你提到《無的的秩序》是全对偶的诗,也就是说每一行、每一字都参与对偶吗?能否具体举一些对偶的例子来说明?

李去兹:要说得清楚,也只能举例了。《無的的秩序》中的对偶有些特殊,参与对偶的不是两行,而是三行;三行之间两两相对。三个字之间的对偶,有两种情况,请允许我自引一些诗行来说明,比如第一节:

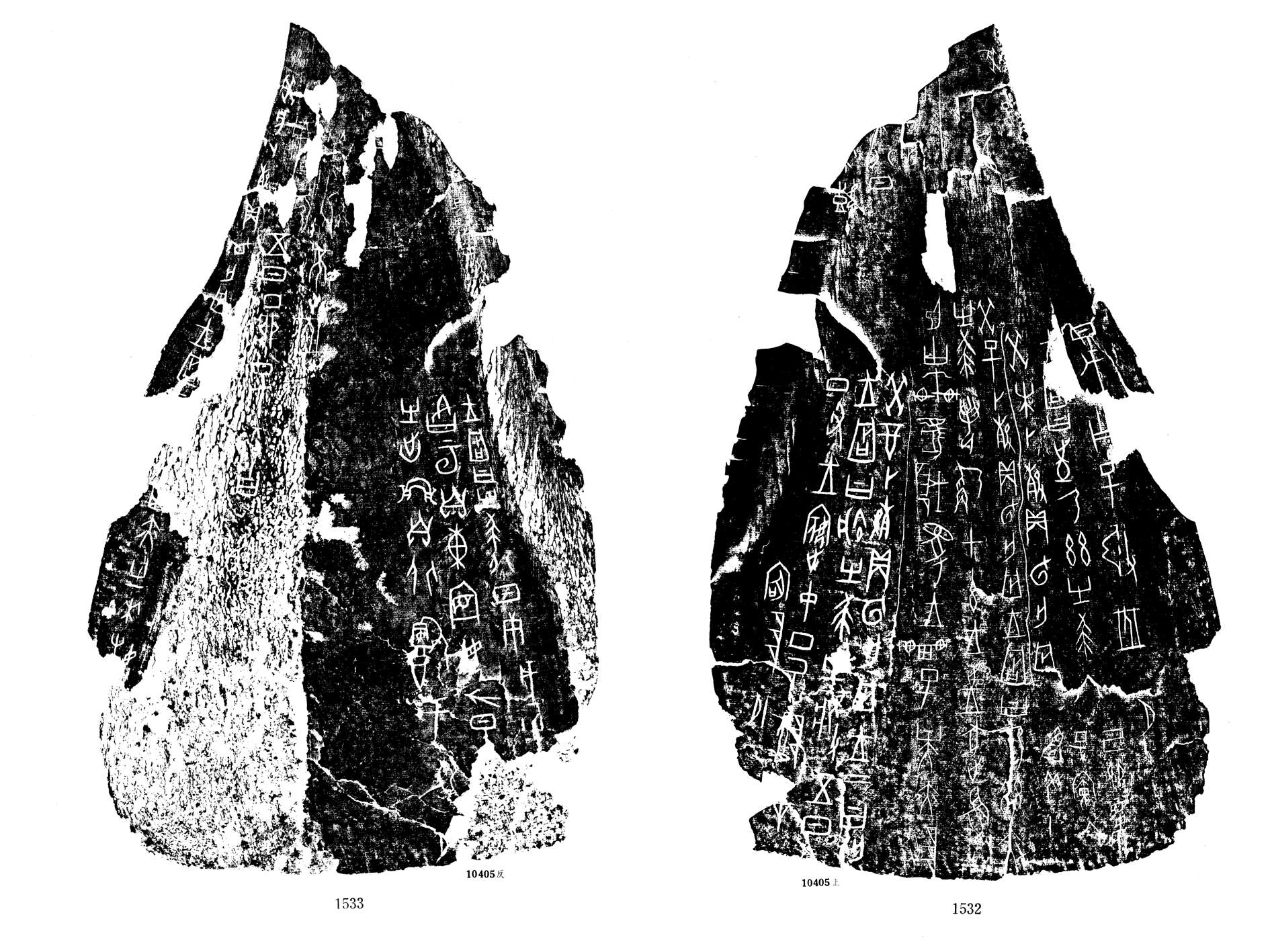

死也道入迷建年未定,也認國有百 感將闖來脂考縣先知,將平民全再 洗,或退出信平民結論,或成王數千

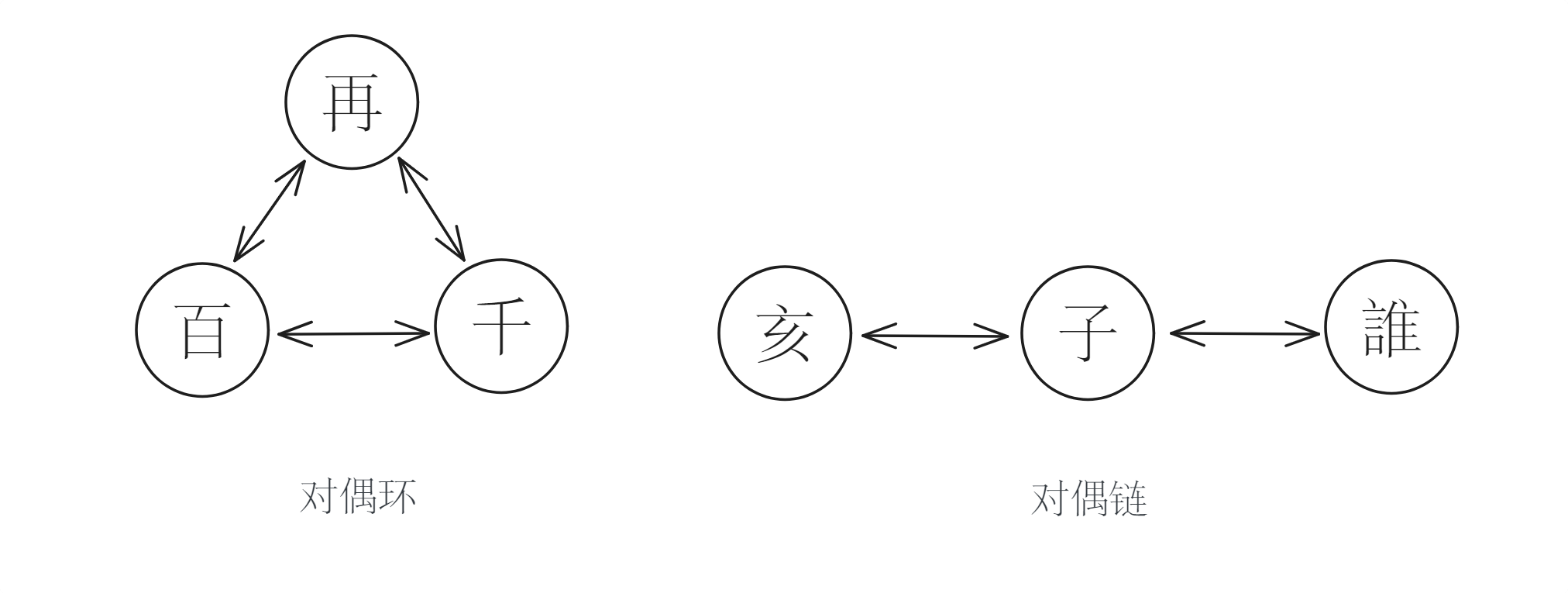

每行的最后一字「百」「千」「再」是一组对偶。「百」和「千」是数词,「再」有「两次」或「第二次」的意思,虽然不是数词,但和数字相关,所以也算作对偶。这样,三个字两两对偶,构成了对偶环。

再如第三节:

難順,頭尾永互廻极點,最高鲁亥時 常从手稿無不,伋參正喜孔子室 邇,自脗縫中緩忣入必死史。誰類

每行的第 13 字「亥」「子」「誰」是一组对偶。「亥」和「子」是干支名可以相对,「誰」和「子」是代词可以相对,但「亥」和「誰」就不能工整相对了,对偶无法闭环,便构成对偶链。

轸水蚓:律诗都是两行对偶,这首诗为什么选择三行对偶?有什么考量吗?

李去兹:三行对偶古已有之,名为「鼎足对」或「三句对」,还有四句对偶的「连璧对」,不过都不常见。我觉得有多少行、多少字参与对偶,都不是必定的。《無的的秩序》之所以要选择三行,是想提示对偶的这种自由性,以及摆脱古典律诗给人造成的误解:认为汉语诗歌的对偶一定是成双成对的。所以,我对古典律诗带来的这种诗学心理很不满。这句判断听起来可能会很古怪:并非是汉语格律限制了古典律诗,而是古典律诗限制了汉语格律。

轸水蚓:你判断对偶的标准是什么?和一般的标准有区别吗?

李去兹:无法避免产生区别,但这些区别可能是差之毫厘的。我们需要更宽泛的对偶,因为诗并不是在对偶中最终完成的,所以我们需要更多的可能性与开放性。比如第一节每行的第一个字——「死」「感」「洗」也是对偶环,三个字都有动词词性,不过范畴差得多,只能算作很宽的「宽对」,如果你以古典格律的要求,认为这三个字失对了,我也只能承认。

轸水蚓:不过「感」在句子中不是名词吗?「國有百感」。为什么在对偶中就视作动词?似乎有些投机。

李去兹:这种对偶方式叫作「假性对」,即假借一字多性(词性)来完成对偶。假借一字多义的叫作「借义对」,假借一字多音的叫作「借音对」。更广泛地说,这几种都属于「奇对」或者「无情对」。从古至今,「奇对」都并非最主流,或多或少被视为「文字游戏」或者「趣味」,但其实我们对「奇对」的思考还不够。「投机」的形容很合适,是对偶的本质力量,否则格律不可能作为诗学存在。

轸水蚓:去检查你的对偶形式,我发现几乎所有对偶都是单字对单字,没有词语对词语。比如「國有」一词,对的是「民全」和「王數」,后二者不是词语,而是「平民全再洗」和「成王數千載」的截取,如果不是按图索骥,读者恐怕无法读出对偶。这和多数人对于对偶的理解似乎不一致,还能算作对偶吗?

李去兹:以字对字,叫作「字对」;以「词」对词,叫作「词对」。在古典格律中,二者可以相互转化,「字对」比「词对」更基础。「感时花溅泪,恨别鸟惊心」,「溅泪」和「惊心」是词对,但本质上也是「溅」和「惊」、「泪」和「心」两组字对。

古典对偶的明晰性,其实不在于字义的对偶,本质在于语法结构的对偶。构成对偶的字,在语法结构上是一致的,比如「溅泪」和「惊心」都是动宾结构。所以我们才能够轻易辨认对偶。但对偶一定必须明晰吗?明晰性可能是古典格律造成的幻觉,也是对偶一直不被现代诗人重视的原因。我们需要更新对于「对偶」的理解,其一就是放弃语法结构的匀齐。当然,古诗中有一些句法结构互异的「假平行对」,比如常建的「清晨入古寺,初日照高林」,但那放弃得还不够彻底。

轸水蚓:如果对偶不再明晰,对偶的效果如何传达?理解如何可能?

李去兹:这个问题其实仍然隐含着误解。即使对偶是明晰的,我们真的能理解对偶吗?我们一直以来理解的只是对偶的内容而非形式。至于「效果」问题,我觉得只能依赖于一种诗学自律,而它尚未完成。

轸水蚓:那么,请你继续举例吧,让我管窥一下未完成的自律。

李去兹:恐怕会令你失望,因为这种自律并非例子本身,但它确实只能从通俗的例子开始。回到诗的第一节,「脂」和「信」(第 2 行和第 3 行的第 5 字)的对偶是所谓「字侧对」,李峤《评诗格》中说:「字侧对者,字义俱别,形体半同。」「脂」的一半是「旨」,「旨」和「信」便算是工对了;细分,这是「字侧对」中的「偏侧对」,即一个字取其全形(信),一个字取其偏侧(脂→旨)。有「偏侧对」,自然便有「全侧对」,不过这首诗并未直接使用。下面是诗的第五节:

當日柴失竊,分爭定命立異,異𰹄 讓周廟欹飛,基本改口𠄵言:「唉唉,見 塞、夏杜逋亡,全躰向門騳行,的的聲

里面有「叠字对」,「的的」是叠字的拟声词,与之相对的也都是叠字,「唉唉」是语气词,不过「異異」不是词,而是两个分句的一尾一首,和「顶真」一样,但在位置上构成叠字,便也构成对偶。

轸水蚓:不过「異」从字义上讲,和「唉」「的」都不相关,不符合「奇对」,也不是「字侧对」。

李去兹:词义互不相关的叠字词,可以算作「异珠对」,比如李商隐「定定住天涯,依依向物华」;同一个字在句中连续使用,便是「衔字对」,比如李白「抽刀断水水更流,举杯消愁愁更愁」。但「異異」的确不是任何古典对偶的形式,因为它跨越了分句。对偶是可宽可严地建构着,在对格律的反思中,满足「叠字」便构成对偶,不再要求字义的相关,或者在同一分句内。

还有一种叠字,是所叠的字并不连续。同一个字在一句里间隔着重复出现,这种对偶叫「掉字对」或者「双拟对」,杜甫「桃花细逐杨花落,黄鸟时兼白鸟飞」,句中「花」「鸟」即如此。最后一节有这种对偶:

驚險。」將因爲反「一」,卡書反對加爾文。 深空非人修正外星教,正好減吾理 性,平,如果居中在座,說中立有何意。

每行的第 6 字和第 10 字,「反」「正」「中」都重复出现了。

对偶还有一处被遮蔽的部分,我们往往将对偶视作字义的对偶,忽略了字形本身也是对偶的维度。有一种只根据汉字字形产生的对偶,叫作「镶边对」,是将相同偏旁或相同构件的汉字连缀成文,黄庭坚有一首诗《冲雨向万载道中得逍遥观托宿遂戏题》,每一句的五字都是偏旁相同:

逍遥近道边,憩息慰惫懑。晴晖时晦明,谑语谐谠论。草莱荒蒙茏,室屋壅尘坌。仆僮侍偪侧,泾渭清浊混。

沈炯有一首诗《和蔡黄门口字咏绝句诗》:

囂囂宮閣路,靈靈谷口閭。誰知名器品,語哩各崎嶇。

诗中每一个字都有「口」这一部件。这些古人都很极端,是在炫技,没什么意思。「镶边对」不应只停留于此类游戏笔墨,而应该是更具生产性的。

轸水蚓:如何是更具生产性的?有什么例子吗?

李去兹:还是以诗的第三节为例吧:

難順,頭尾永互廻极點,最高鲁亥時 常从手稿無不,伋參正喜孔子室 邇,自脗縫中緩忣入必死史。誰類

第 8 字的对偶,我将「极」「伋」看作镶边对,或者说镶边对的子类「同件对」,即汉字构件相同;「伋」和「」看作另一子类「同旁对」,即汉字偏旁相同。我不能说这处对偶更具生产性,但至少它和黄庭坚处在截然不同的格律的诗学中。

轸水蚓:汉字一般认为有「形音义」三个维度,现在有关于字义的对偶,有关于字形的对偶,似乎只差关于字音的对偶?

李去兹:关于字音的对偶是果然存在的,「双声对」和「叠韵对」就是。更广泛一点,平仄就是音的对偶。押韵也是音的对偶,还有一些其他形式,可以之后再谈。

轸水蚓:我注意到你所例举的对偶方式都有名字,也就是已经被前人命名并使用。对偶方式一共有多少种?前人是否已经发现了所有的对偶方式?

李去兹:给对偶做分类和命名其实有点无聊,和诗的写作也无关。但好事者的对偶分类学既然存在,可能满足着读者的进入的需求,是一种后勤。对偶格细分起来有几十种,具体我也没统计过。古典格律几乎产生了所有对偶格,但肯定还会有新的形式。《無的的秩序》有一种对偶,我还未见前人讨论过,在第五节:

當日柴失竊,分爭定命立異,異𰹄 讓周廟欹飛,基本改口𠄵言:「唉唉,見 塞、夏杜逋亡,全躰向門騳行,的的聲

每行第 10 字「」「𠄵」「騳」结构极相似,都由单个部件一左一右重复而成,姑且把这种对偶叫作「结构对」吧。

轸水蚓:这种「结构对」奇怪得有些显眼,我在注释里找到,「」是「并」的异体字,「𠄵」是「圣」的异体字,「騳」虽然不是异体字,但也很生僻。诗中大多对偶都是常见字,为什么「结构对」会这么多冷僻字?

李去兹:格律的诗学要完成字形维度上的对偶,必须去重估冷僻字。它是内在于汉语性的,对于厌恶它的人而言它不可避免;对于我而言,它就是你所看到的实践,当然,它还需要漫长而兴奋的思考。

轸水蚓:不过我想知道,「圣」写成「𠄵」,「并」写成「」,仅仅是为了完成对偶的形式吗?和诗的内容无关?

李去兹:并非无关,你把「内容」和「形式」都看得太孤立了。

轸水蚓:不过我还是想问:我们刚刚一直在讨论诗的形式,对偶的确复杂,或许也自律;但我们完全脱离了诗的内容,《無的的秩序》在写什么,在表达什么,我们两人其实都不怎么关心,在这种情况下,我们仍然进行着对偶的讨论,这不是一种孤立吗?

李去兹:我们的讨论其实没那么有效,因为对偶和格律并非这首诗的终极目的,我只是在说明这首诗的形式问题,我们的确孤立地谈到了形式,但并不代表形式就是孤立的。而且,古典诗学最关心的对偶的工整与巧妙,在我所思考的格律的诗学中并不是最振奋人心之处,所以我们也不必专门接受对偶的训练,或者去写漂亮的对偶句。对偶只是存在着。

轸水蚓:不过现在似乎又理论起来了,我们还是回到一些具体的问题。你前面提到对偶的「自由性」,似乎和诗的自由相反:不论对偶怎样自由,诗都不会自由。除了三行对偶、对偶环、对偶链这些形式,对偶的自由是否有其他形式?

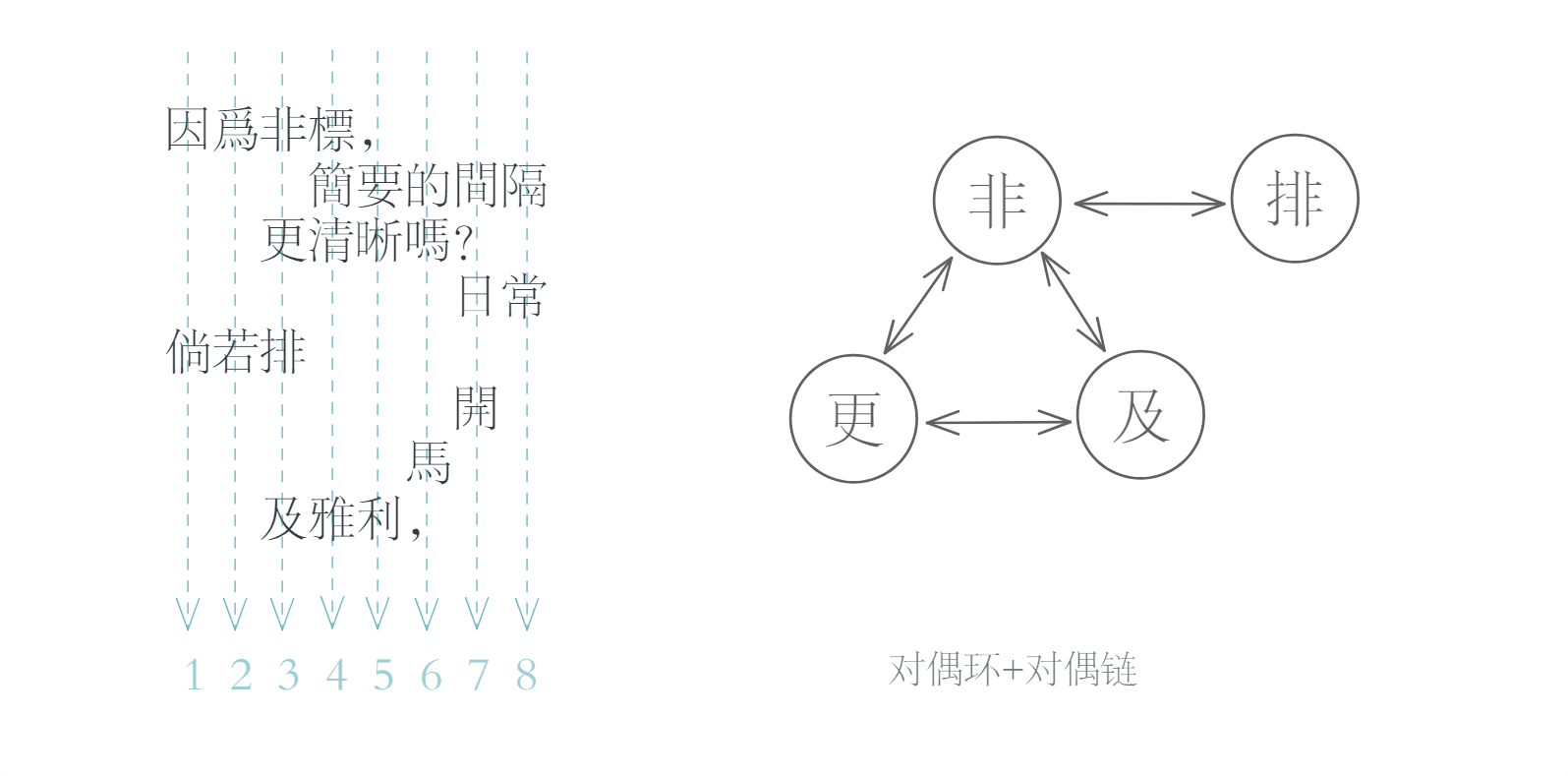

李去兹:对偶的自由性,的确是令人兴奋的部分。要举例的话,我正在写作的一首短诗是对偶的更自由的形式,这是其中一节:

因爲非標,

簡要的間隔

更清晰嗎?

日常

倘若排

開

馬

及雅利,

这一节有 8 行,每行 8 个字符位,全部在一个对偶单元中。从纵向上看,每个字都与同位置的字对偶(标点符号除外),但每组参与对偶的字数不相同。比如,第 1 字符的位置,「因」和「倘」两个字对偶;第 3 字符的位置,「非」「更」「排」「及」四个字对偶。我可以做一张示意图:

如果去掉排版形式,这一节乃是这样:

因爲非標,/簡要的間隔/更清晰嗎?/日常/倘若排/開/馬/及雅利,

轸水蚓:不规则排版已经司空见惯,但正如你所言,对偶好像是对之的立法,一种疯狂的立法。这一首是短诗的一节,而刚刚讨论的《無的的秩序》是长诗的一首,你觉得对偶有体裁的差异吗?对偶在任何体裁中是否都成立?

李去兹:就诗而言,对偶之于形式的影响能力太强了,尤其是大量对偶的诗;如果短诗予以承担,需要另一种力量来平衡。律诗只有中间两联对偶,短诗也可以尝试这种方案,局部格律。长诗的情况要好一些,因为长诗的形式本身就构成对格律的抵抗,时间对空间的抵抗。

(未完)

▮ 相𨳹 ▮